Dopo la mostra «Pietro Ricchi a lume di candela. L’Inviolata e i suoi artefici», il MAG dedica un secondo approfondimento nell’àmbito del ciclo di esposizioni intitolato «In Pinacoteca. Ricerche di Storia dell’arte», percorso che intende puntare l’attenzione su singole opere o temi presenti nella collezione permanente del museo: la mostra «Mostri smisurati e creature fantastiche tra i flutti. Piero Cosimo a Riva del Garda», allestita nella Pinacoteca del museo di Riva del Garda dal 10 agosto al 3 novembre, s’inaugura venerdì 9 agosto.

La serata inaugurale propone a partire dalle ore 21 e fino alle 23 un programma di momenti di intrattenimento sul ponte del museo, a cura della compagnia Teatro per Caso: trampolieri e giocolieri evocheranno il clima «fantastico» che il progetto espositivo porterà a Riva del Garda. La nuova mostra, a cura di Marina Botteri, è inserita nel progetto espositivo del Castello del Buonconsiglio «Sangue di drago squame di serpente. Animali fantastici al Castello del Buonconsiglio», e rinnova quindi la collaborazione tra i due musei gardesano e trentino.

La sezione di Riva del Garda della mostra «Sangue di drago, squame di serpente. Animali fantastici al Castello del Buonconsiglio» (Trento, Castello delBuonconsiglio, dal 10 agosto 2013 al 6 gennaio 2014) presenta un ristretto ma importante nucleo di opere prevalentemente cinquecentesche aventi per tema creature fantastiche e animali mitici che, nell’immaginario antico, abitavano le acque dei laghi e dei mari.

Il precipuo taglio dato all’esposizione rivana, rispetto a quella ospitata nelle sale del castello di Trento, deriva non solo dalla peculiarità della sede espositiva – la Rocca di Riva – circondata dalle acque del Garda, ma anche dalla presenza nella prima sala della Pinacoteca (che ospiterà la mostra) di un affresco che risale agli anni trenta del Cinquecento, raffigurante Ercole intento ad uccidere l’Idra, un mostruoso essere che viveva nelle paludi di Lerna, sulle rive del golfo di Argo.

Nelle descrizioni immaginifiche di pittori e scrittori, numerosi mostri hanno trovato rifugio nelle acque dei laghi e dei mari; lo stesso lago di Garda, stando al cronista salodiano Bongianni Grattarolo (1519 circa – 1596/1599), era abitato nella sua parte più meridionale da «certi pesci, o più tosto certi mostri smisurati, e deformissimi» che terrorizzavano i frati francescani, un tempo residenti sulla cosiddetta isola di Garda, non lontano da San Felice sul Benaco.

Tra le creature mostruose presenti nell’esposizione spicca la «biz[z]arra orca marina» (protagonista dell’opera Perseo libera Andromeda, prezioso prestito della Galleria degli Uffizi di Firenze), come la definì Giorgio Vasari, inviata da Nettuno per punire, con il sacrificio della figlia Andromeda, la presunzione di Cassiopea che si era vantata di essere la più bella delle Nereidi, dipinta da Piero di Cosimo, pittore «capriccioso e di stravagante invenzione», per utilizzare ancora le parole dell’aretino. Il tema del Thìasos di ittiocentauri, tritoni e nereidi, esseri mitologici che vivevano in ambiente marino, è esemplificato in mostra da una tempera su tavola, ancora di Piero di Cosimo (Pesaro-Milano, Altomani&Sons) e da un affresco strappato, dipinto da un artista sconosciuto, proveniente dal Palazzo Del Bene di Rovereto. Interessanti appaiono a tal proposito anche le testimonianze ad affresco in loco, come il fregio del salone di palazzo Marchetti ad Arco con il Corteo di Nettuno che prende possesso del mare, accompagnato da un festoso corteo di nereidi cavalcanti delfini, tritoni e ittiocentauri.

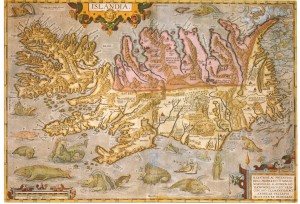

Assai spaventose erano invece le creature che popolavano gli oceani tratteggiati negli atlanti pubblicati nel corso del Cinquecento: se i profili delle nuove terre scoperte dagli esploratori andavano via via delineandosi con sempre maggior precisione, non si può dire lo stesso degli esseri che popolavano gli oceani, avvolti ancora nelle nebbie della superstizione popolare che voleva i mari abitati da mostruosi cetacei, serpenti marini e crostacei divoratori di uomini.

Ad esempio, secondo il racconto del geografo e umanista Olao Magno nell’Historia delle genti et della natura delle cose settentrionali (Venezia 1565), i terribili e pericolosi mari settentrionali erano abitati da giganteschi animali marini in grado di sommergere un’intera nave e di lunghissimi serpenti che emergono dal mare per sbranare gli sventurati marinai.

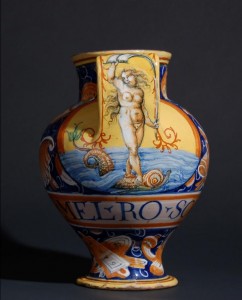

Anche il più familiare delfino, animale sacro a Nettuno e Apollo, veniva caratterizzato nell’iconografia cinquecentesca come un ibrido con connotazioni stravaganti e utilizzato quasi esclusivamente in chiave decorativa: ne è un esempio il versatoio in maiolica policroma di un celebre corredo farmaceutico prodotto da Girolamo e Giacomo Lanfranco delle Gabicce (1579), raffigurante una donna in equilibrio sul dorso di un delfino con la coda capricciosamente ritorta e gli occhi spiraliformi.