Titus Heydenreich con la moglie Hildegard visse a Hemhofen, da qui si spostava per gli impegni di docente all’università di Erlangen-Norimberga. Era professore ligio e scrupoloso nel lavoro in università, tanto da procrastinare, se necessario, i programmi estivi. Dal 2000 divenne frequentatore del lago di Garda, sostando preferibilmente a Gardone Riviera, e approfondì le sue informazioni sul territorio gardesano, del quale sapeva molto. Già aveva avuto contatti con lo scrittore veronese Gian Paolo Marchi, autore tra l’altro di Luoghi Letterari, Edizioni Fiorini, Verona 2001, presentato alla mostra libraria di Arco, in cui l’autore parla del Garda. Il prof. Marchi era docente all’università di Verona e aveva con Titus Heydenreich una conoscenza pluriennale.

Non sconosciuto per Titus era pure Attilio Mazza che tempo prima aveva pubblicato Cargnacco prima di D’Annunzio. Nelle illustrazioni, che accompagnano il testo, il professore tedesco aveva provato a riconoscere i componenti della famiglia austriaca Wimmer, il cui capostipite Luigi aveva aperto nel 1879 una pensione, trasformatasi successivamente nel Grand Hotel di Gardone. Ebbe contatti con Pino Mongiello, Carlo Simoni, Gian Pietro Brogiolo, a cui poteva riferirsi per articoli o conferenze.

Aveva una straordinaria competenza sulla letteratura italiana che andava dagli scrittori classici a quelli di nicchia come Edmondo De Amicis, Alberto Moravia, Natalia Ginzburg, Umberto Eco, Marcello Fois, Isabella Bossi Fedrigotti. Non per niente riuscì a impostare i più di 50 numeri della rivista culturale tedesca “Zibaldone” sul mondo storico-letterario dei paesi di lingua neolatina.

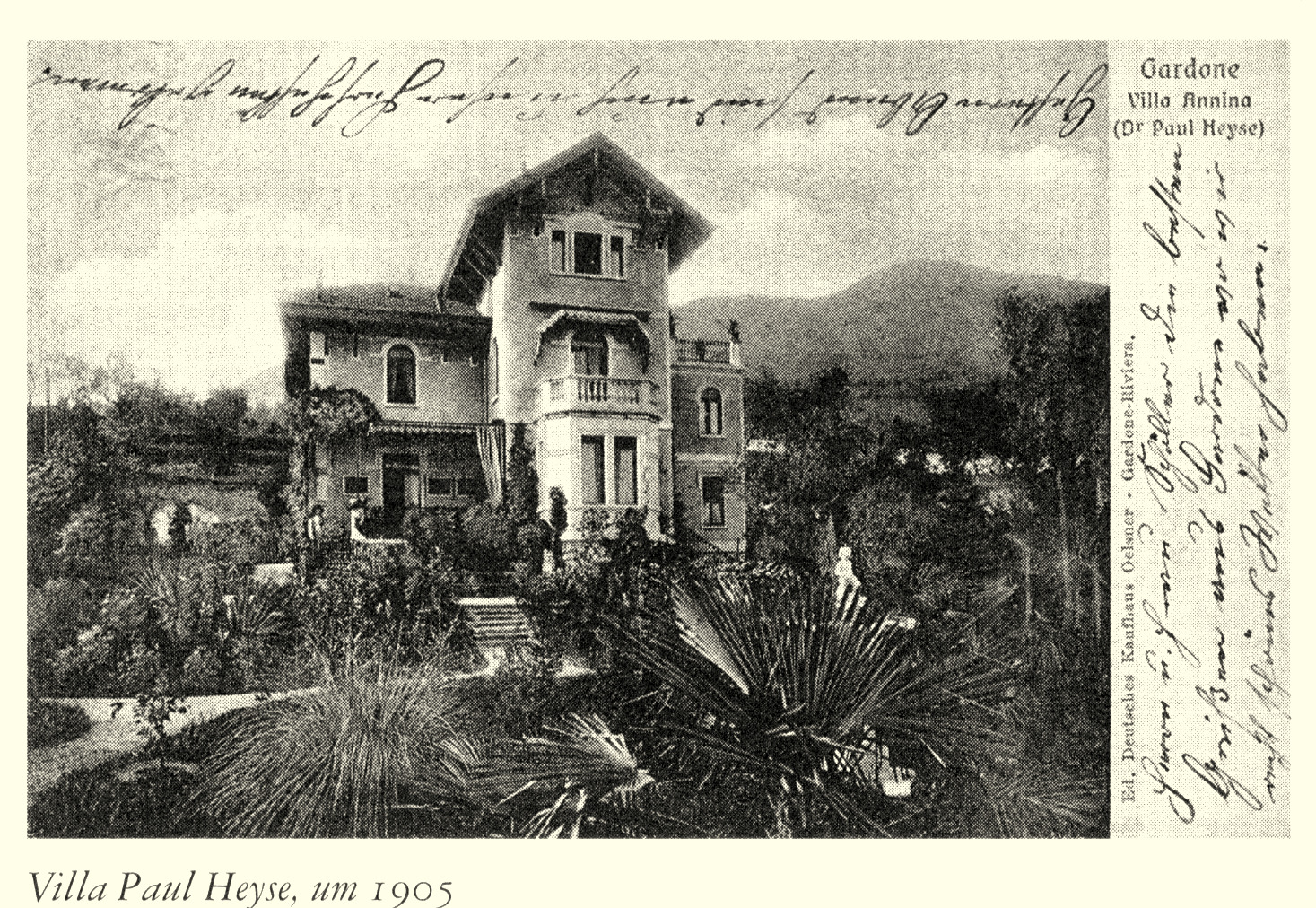

Grande gioia provò per la traduzione in italiano del N° 36 dello “Zibaldone” sul Garda, proposta dall’Associazione il Sommolago di Arco, guidata da Mauro Grazioli, che l’avrebbe presentato alla mostra del libro del novembre del 2004. Non era però Titus un saputello; quando nel maggio del 2003 era restato più giorni sul Benaco, aveva saputo ammirare anche la Villa Romana di Borgo Regio di Desenzano e divertirsi al mercato di Salò. Se il tempo era brutto e pioveva a dirotto in Germania, Heydenreich pensava con nostalgia al lago di Garda, come scrisse a Herfried Schlude nell’agosto del 2005.

Naturalmente Titus Heydenreich si muoveva bene in tutta Italia e anche negli anni del suo pensionamento, vale a dire dal 2006, partecipò a convegni in Sicilia, Sardegna, Toscana, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Marche e altre aree. Oltre Firenze e Milano, di cui conosceva quasi tutto del patrimonio artistico, amava molto Venezia. Nel 2007 in occasione della mostra Venezia e l’Islam, volle recarsi a San Lazzaro degli Armeni che non aveva ancora visitato. A Cagliari partecipò al convegno internazionale dei professori di italiano (Aipi), organizzato dall’università di quella città, con il tema “Insularità e cultura mediterranea nella lingua e nella letteratura italiane”. Questo per dare l’idea di quanto lo affascinasse tutto quanto riguardava l’Italia.

Era un infaticabile viaggiatore e non esitava a spostarsi dalla Polonia alla Spagna, al Portogallo, sempre con l’intento di conoscere il più possibile delle amate lingue neolatine, non solo sotto l’aspetto linguistico, ma anche storico e sociale.

La sua cultura era così vasta e profonda da sapervi collocare gli avvenimenti dell’attualità. In una lettera all’amico Herfried dell’agosto 2011 Heydenreich scriveva come le cose in Libia stessero precipitando. In effetti, il 20 ottobre 2011 Mùammar Gheddafi verrà ucciso. Il professore di Erlangen sentiva che ciò avrebbe aperto un dramma nel già tragico flusso delle migrazioni. Si occupò, infatti, anche del fenomeno dei migranti e rimase colpito dalla visita di papa Francesco a Lampedusa. Tanto è vero che ne voleva parlare nel n. 56 dello “Zibaldone”, numero della rivista per l’anno 2013, per il quale aveva scelto come tema fungente da collante: Le piccole isole italiane.

Appare curioso notare come di tanto in tanto questo dinamico professore usasse nella sua corrispondenza con amici tedeschi espressioni italiane comuni, come “a fagiolo” per un contributo che arriva nel momento giusto, o “dimora” per indicare un’abitazione, o “chiacchierate” per parole utili a tastare il terreno in vista di un convegno, o “alla carlona”, per segnalare qualcosa di non sistematico, o ancora “stiamo a vedere” o “non si sa mai” o “grazie di nuovo” per ultimare una frase.

(continua)